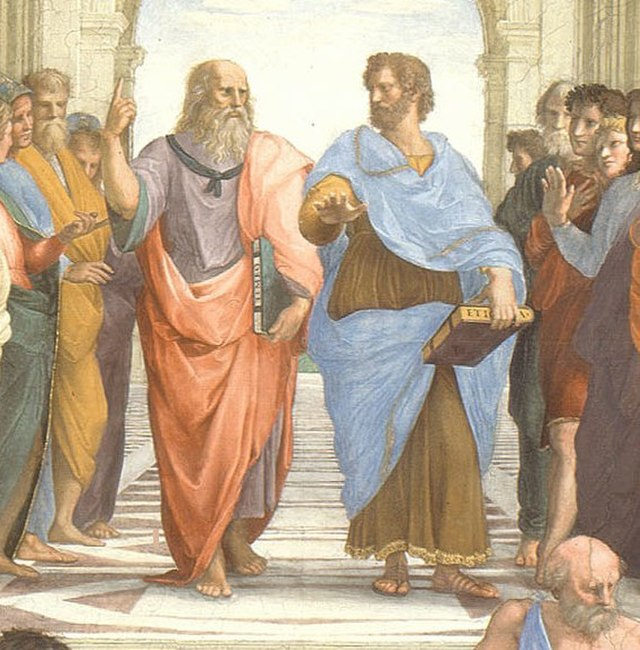

Au début de La République, Platon cherche à retrouver en pensée les grandes étapes logiques de la fondation d’une cité.

La République de Platon est un dialogue philosophique centré sur une question essentielle : qu’est-ce que la justice ? Glaucon et Adimante demandent à leur frère Socrate de prouver que la justice est désirable en elle-même, et non seulement pour ses conséquences. Pour répondre, Socrate propose de chercher la justice non dans l’individu, où elle est difficile à discerner, mais dans la cité, où elle apparaît de façon plus visible.

C’est ainsi qu’au Livre II, il commence à construire une cité en pensée, en définissant les besoins fondamentaux des hommes et les fonctions sociales nécessaires à leur satisfaction. Cette réflexion permet non seulement de faire émerger l’idée de justice, mais aussi de mettre en lumière les causes de la guerre et son rôle structurel dans l’organisation de la cité.

Le développement initial : une cité des besoins naturels

Platon imagine d’abord une cité modeste, née des besoins fondamentaux de l’homme : se nourrir, se vêtir, se loger. Ces besoins étant variés, aucun individu ne peut les satisfaire seul. Il faut alors une répartition des tâches selon les compétences naturelles de chacun. Certains cultivent, d’autres bâtissent, d’autres fabriquent les vêtements, tandis que d’autres encore échangent ou transportent les produits.

Cette division du travail repose sur le principe fondamental de la pensée platonicienne : chacun doit faire ce pour quoi il est naturellement doué. Ce modèle de société vise l’autosuffisance et l’harmonie. La justice y est implicite : elle réside dans l’accomplissement de sa fonction propre. À ce stade, la cité est simple, paisible, et vit dans une forme de contentement raisonnable. Il n’y a pas de conflits avec les autres cités. En effet, les citoyens n’éprouvent pas le besoin de s’approprier plus que ce qui leur est nécessaire.

Les besoins superflus et l’apparition de la guerre

Mais ce modèle « pur » est rapidement remis en question par Glaucon. Il le juge trop frugal, presque rustique. Il imagine une cité plus développée, où les citoyens ne se contentent pas du nécessaire, mais veulent jouir de biens de luxe. Ils recherchent des plats raffinés, des vêtements élégants, des meubles, des parfums, etc. Cette nouvelle orientation transforme la cité simple en une cité dite « fiévreuse », car elle est désormais animée par le désir d’abondance.

Or, cette recherche de biens superflus entraîne une extension des besoins matériels. La terre d’origine ne suffit plus à nourrir les désirs nouveaux. Il faut alors s’approprier les ressources d’autres territoires. C’est ainsi que la guerre devient inévitable : non pas par nature, mais par suite de l’expansion des désirs humains. La guerre est donc une conséquence indirecte de la croissance de la cité et de la complexification des besoins.

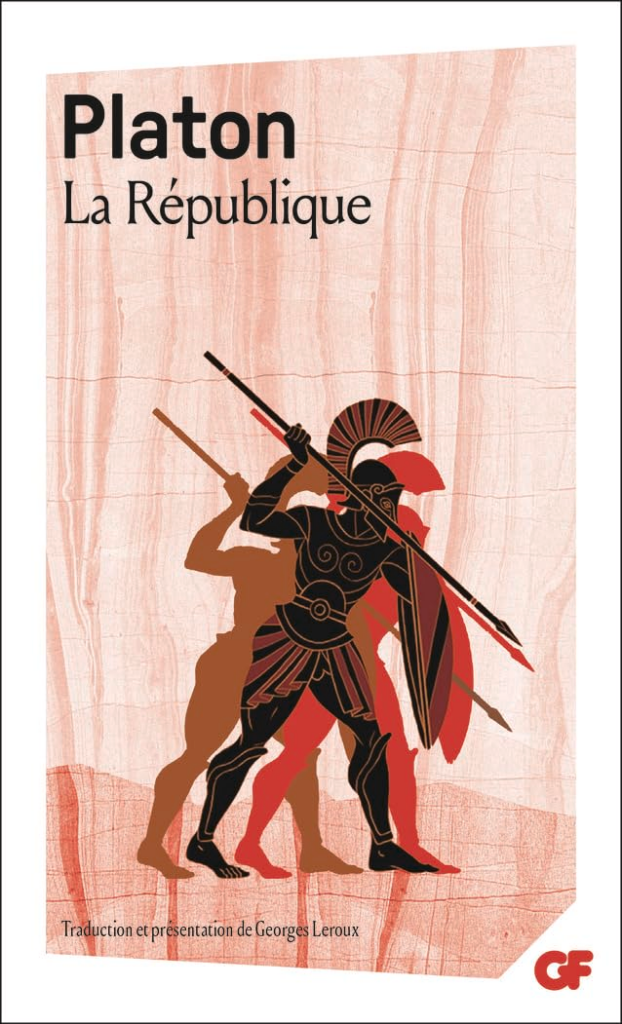

Face à cette menace, il faut organiser la défense. Platon introduit alors une nouvelle classe sociale : les gardiens, chargés de protéger la cité. Ce sont les guerriers. Ils doivent être courageux, disciplinés, mais aussi philosophes dans une certaine mesure : ils ne doivent pas faire un mauvais usage de leur force. Pour cela, ils reçoivent une éducation spécifique, fondée sur la gymnastique et la musique. Platon insiste sur l’équilibre entre vigueur physique et douceur morale. Les gardiens ne doivent pas devenir des tyrans, mais rester au service de la cité.

*

Dans ce passage fondateur de La République, Platon montre comment la cité idéale naît de la coopération humaine face aux besoins naturels. À ce stade, la guerre est absente. Mais lorsque les désirs dépassent le nécessaire, la cité s’agrandit, entre en conflit avec ses voisines. Elle doit alors se doter d’une armée. La guerre apparaît donc comme une conséquence de la démesure, non comme un fondement de la société. Elle impose cependant une organisation politique et sociale nouvelle, avec la création d’une classe guerrière spécialisée, éduquée selon des principes philosophiques stricts. Par cette évolution, Platon illustre à la fois les limites de la nature humaine et la nécessité d’un ordre rationnel pour contenir les excès, garantir la sécurité et maintenir la justice dans la cité.

Retrouvez le texte de La République de Platon sur Wikisource.

Lire aussi Arès et Athéna, dieux de la guerre.