Fétiche, totem, coup de génie, la « formule » de Clausewitz, « la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens » est tantôt portée aux nues, tantôt vouée aux gémonies par les stratégistes.

Nous voici venus au bout de notre voyage clausewitzien. N’hésitez pas à prendre connaissance de nos autres articles sur les concepts introduits par le maître dans De la guerre. Nous conseillons de lire celui sur la guerre absolue avant de poursuivre.

Il est donc temps de nous confronter à ce monument.

La guerre est soumise à la politique

Clausewitz ouvre De la guerre avec l’ambition d’analyser le phénomène guerre. « Nous nous proposons d’examiner d’abord la guerre dans chacun de ses éléments, puis dans chacune de ses parties et enfin dans son entier, c’est-à-dire dans la connexion que ces parties ont entre elles » (p. 27).

C’est donc logiquement avec une proposition de définition que débute la réflexion. « La guerre est donc un acte de force par lequel nous cherchons à contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté » (p. 27).

Notion de but politique

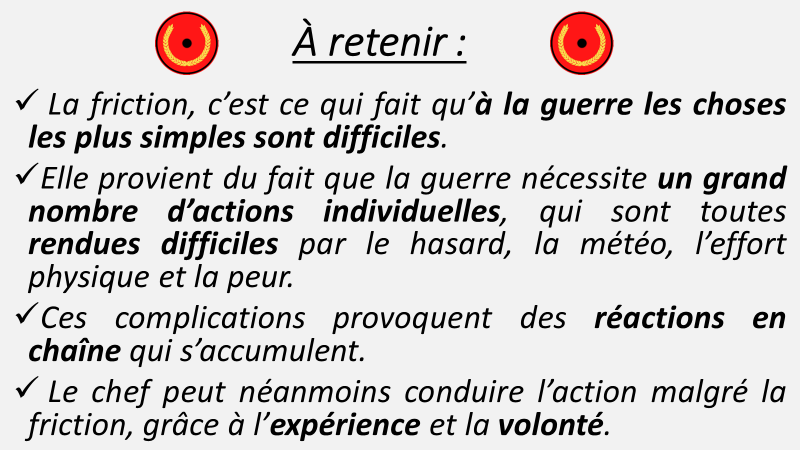

L’usage de la force — et de la violence — est donc par définition indissociable de la guerre. Mais pour Clausewitz, la force n’est qu’un moyen au service d’un but politique.

Cependant, la seule manière d’atteindre ce but politique, c’est « de mettre l’ennemi hors d’état de se défendre » (p. 28). Le but politique ne peut donc être atteint qu’à travers un objectif militaire.

Si l’emploi de la force armée est le moyen d’atteindre un but politique, alors la guerre est soumise à la politique. C’est une des thèses majeures de l’œuvre. C’est aussi l’un des sens de la formule de Clausewitz, la guerre comme continuation de la politique par d’autres moyens.

La guerre est soumise à la politique

La guerre n’impose donc pas sa logique à la politique. « C’est donc le but politique […] qui détermine le résultat à atteindre par l’action militaire ainsi que les efforts à y consacrer ». La seule exigence que puisse avoir la guerre, c’est que l’objectif politique soit compatible avec l’emploi de la force armée. Clausewitz n’est pas le théoricien de la guerre totale, dans laquelle la raison politique devrait s’effacer devant les impératifs de la guerre (ça, c’est Ludendorff).

En revanche, la masse d’efforts à fournir (c’est-à-dire le niveau où l’on fixe le but militaire) pour atteindre le but politique dépend des relations préexistantes entre les belligérants. Par exemple (cet exemple est le nôtre et ne figure pas dans l’œuvre), conquérir une province voisine peut très bien se faire sans coup férir, s’il s’agit juste pour la population concernée de changer de tyran. Mais si les passions des peuples sont déjà exacerbées, cette conquête peut mener à une guerre longue et cruelle. La forme de la guerre change, mais pas l’objectif politique.

Guerre et politique sont donc de même nature. Il n’existe a pas de rupture entre elles, malgré l’introduction de la force. La guerre est le moyen d’atteindre un but politique : elle n’est que sa continuation. La politique ne cesse pas avec l’emploi des armes.

Lire aussi Comprendre pourquoi chez de Gaulle, la culture générale est la véritable école du commandement

Le sens de la formule

À proprement parler, la « formule » n’est pas une définition de la guerre. Elle est davantage une caractérisation. C’est la mise en évidence de deux traits dominants de la guerre qui est le point de départ de la démarche analytique de Clausewitz.

Quelle est cette « politique » dont il est question ?

Le point de vue restrictif

Pour Martin Van Creveld, dans La transformation de la guerre, Clausewitz n’entend par politique que les relations entre États fondées sur des intérêts et des calculs rationnels. La formule ne permettrait alors pas de rendre compte de la participation de groupes non étatiques à la guerre ni des conflits ou l’un des camps lutte pour sa survie.

Il est évident qu’elle n’aurait pas eu une telle postérité si le terme « politique » devait se comprendre dans un sens aussi restreint.

Les communautés humaines

Certes, Clausewitz se concentre dans De la guerre sur les guerres entre États, ou en leur sein. Et pour cause, ce sont les seules qu’il connaisse. Cependant, lorsqu’il décrit la guerre dans son essence, dans le livre Un, il semble bien prendre en compte la possibilité de conflits politiques en dehors de l’État. « Entre communautés humaines, et notamment entre nations civilisées, la guerre nait toujours d’une situation politique et poursuit un but politique » (p. 44).

Sans surprise, Clausewitz considère ici la nation — et en l’occurrence l’État — comme une forme « civilisée » d’organisation humaine. Mais il envisage aussi qu’il puisse exister d’autres types d’organisation, d’autres types de « communautés humaines ».

Nous retiendrons donc comme « politique » les modalités de cohabitation entre et au sein de communautés humaines. N.B. : c’est notre définition. Elle ne figure pas dans l’œuvre.

La lutte pour la survie et disparition du but politique

Clausewitz a également considéré les luttes pour la survie, qui s’opposeraient aux guerres « politiques » menées selon des « intérêts ».

Il constate que les guerres peuvent être d’intensité différente, de la guerre d’extermination à la guerre menée pour de froids intérêts. Il reconnaît que leur rapport à la politique semble, en première analyse, de nature différente en fonction de cette intensité.

*

« Plus les motifs qui portent à la guerre ont d’ampleur et de puissance, plus la situation politique qui la précède est tendue, plus l’existence des peuples qui y prennent part s’y trouvent engagée, et plus la guerre elle-même se rapproche de sa forme abstraite […] et semble se soustraire à l’autorité de la politique pour ne suivre que ses propres lois : le but militaire et l’objectif politique deviennent identiques. Mais par contre, plus les motifs qui président à la guerre et les tensions qui la précèdent sont faibles, et plus le but politique s’écarte du déchaînement de violence inhérent à la guerre, de sorte que, obligée de dévier elle-même de la direction qui lui est naturelle pour se conformer à celle qu’on lui impose, celle-ci […] en arrive enfin à ne sembler être exclusivement qu’un instrument de la politique. »

de la guerre, pp. 45 – 46, c’est moi qui souligne.

*

Cependant, cette disparition du but politique derrière l’objectif militaire n’est qu’apparente. « Toutes les guerres doivent être considérées comme des actes politiques », affirme-t-il quelques lignes plus loin.

Si les buts politique et militaire viennent à se confondre, l’un n’absorbe pas l’autre. Une guerre d’extermination est aussi un fait politique, bien qu’extrême : elle apparaît comme légitime et nécessaire à au moins un des deux camps.

Ensuite, quels sont ces « autres moyens » ?

La réponse de Clausewitz serait immédiate : la violence, l’effusion de sang. Elle est une des caractéristiques intrinsèques de la guerre. « Pour définir la guerre sans tomber dans la pesanteur, nous nous en tiendrons à ce qui en constitue l’élément primordial, le combat » (p. 27). La violence est donc un moyen extraordinaire de la politique pour arriver à ses fins.

Pour Clausewitz, il est illusoire de concevoir une guerre sans violence ni combat. « Selon certains philanthropes, il existerait quelque méthode artificielle, qui, sans effusion de sang, permettrait de désarmer l’adversaire ou de le réduire. […]. Si généreuse cependant que soit cette idée, elle n’en constitue pas moins une erreur à combattre » (p. 28).

Ces deux éléments nous amènent à recomposer la caractérisation de la guerre introduite par Clausewitz, pour proposer une définition de la guerre qui nous semble en accord avec sa formule. La guerre est un affrontement armé et sanglant entre groupes humains, ayant pour objet la modification par la force de leurs modalités d’existence commune, y compris par l’anéantissement.

Il va désormais s’agir de vérifier si cette définition résiste à la critique, et si elle est d’une quelconque utilité pour agir au sein du phénomène guerrier.

La guerre peut-elle n’être pas de nature politique ?

Soumettons cette définition à un bombardement intellectuel et tentons de l’infirmer.

Motifs de guerre apparemment autres que la politique

Les motifs d’une guerre peuvent être divers : politiques, certes, mais aussi religieux, juridiques, culturels, économiques… Comment de ce fait la guerre ne pourrait-elle pas être d’une autre nature que politique ?

Il est clair que l’on peut qualifier la plupart des conflits de « politiques », au sens de notre définition. Une guerre pour imposer à une autre partie des modalités de commerce, comme les guerres de l’opium (ce n’était bien évidemment pas le seul motif de ces guerres) appartiennent bien à notre définition des modalités de cohabitation.

Il en va de même des guerres menées pour des raisons juridiques ou morales. Les institutions et conceptions juridiques, quelles que soient les époques, gravent dans le marbre les relations que doivent avoir entre elles les communautés. Quant à imposer ses impératifs moraux par la guerre, cela demeure l’imposition d’une norme à l’adversaire.

Les conflits religieux sont aussi politiques

Le conflit religieux est lui aussi un conflit de nature politique, même si cela peut paraître contre-intuitif. Imaginons un conflit dont les motivations sont purement spirituelles. Ce type de conflit est probablement une impossibilité tant les raisons qui sont à l’origine d’une guerre sont nombreuses, diverses et profondes. Mais imaginons une guerre purement religieuse.

Plusieurs belligérants s’affrontent pour faire reconnaître le bien-fondé de leur compréhension d’une doctrine religieuse (ou philosophique). Il s’agit de façon de vivre et de cohabiter au jour le jour. Il s’agit donc déjà de politique. Le camp qui l’emportera aura réussi à imposer par la force aux vaincus sa manière de croire. Il aura redéfini les modalités de cohabitation avec ses adversaires.

On a pu enfin avancer que les guerres menées par les Aztèques à leurs voisins n’étaient pas politiques. Elles auraient été de nature religieuse. En effet, elles ne visaient qu’à faire des captifs afin de les sacrifier aux dieux. Cependant, la véritable question réglée par la guerre était de savoir qui devait fournir les suppliciés. Une fois un village soumis, il devait un certain nombre d’individus à sacrifier en tribut. Si le motif de la guerre était bien religieux (faire des captifs), sa nature, elle, restait politique. Il s’agissait de créer et maintenir un système de domination entre groupes humains.

Des guerres pour l’honneur ?

Ensuite, qu’en est il de l’honneur ? Un conflit armé entre groupes humains motivé par l’honneur ne serait pas aujourd’hui qualifié de guerre. Il serait considéré comme une vendetta, ou un cycle de violence. Il nous paraît inconcevable que deux entités politiques se fassent la guerre pour une question d’honneur.

Toutefois, dans d’autres sociétés, d’autres cultures, d’autres temps, cette notion est tout à fait envisageable. Deux groupes pourraient s’affronter en raison d’un acte perçu comme inacceptable dans le système de valeur considéré. En toute hypothèse, l’affrontement armé aurait alors lieu, non pas pour définir les modalités de coexistence, mais dans le but de corriger un déséquilibre introduit dans la cohabitation entre les groupes par une des parties. En ce sens, il demeure possible, certes à l’extrême limite, de conclure à la nature politique de cette violence armée.

Cependant, le conflit ne pourrait alors pas avoir d’objectif politique. Il s’agirait de vaincre l’autre dans une mesure qui n’est pas définie, jusqu’au point où l’équilibre sera considéré comme rétabli et acceptable par les parties au conflit.

La guerre comme culture

En dernière analyse, la seule circonstance dans laquelle la guerre pourrait n’être pas de nature politique est si elle est une culture.

Il ne s’agit pas ici de conflit de culture, au sens où une partie essaierait d’imposer sa culture à l’autre par la force. Cela rentrerait dans notre définition de la politique. Nous parlons de la guerre comme culture, comme mode de vie.

Selon John Keegan dans Histoire de la guerre, la force des peuples cavaliers des steppes était d’avoir la guerre comme mode de vie. C’est à dire de ne vivre que pour et par le combat. Cette position doit probablement être nuancée. Cependant, force est de constater que si la guerre peut être un mode de vie pour un peuple entier (à bien différencier d’une simple profession), alors elle n’est pas nécessairement la continuation de la politique. Elle ne redéfinit pas les modalités de cohabitation, car elle est la seule façon possible de cohabiter. Elle est la politique.

Le présupposé clausewitzien

Si la guerre reste alors de nature politique, elle ne sert plus à résoudre un conflit. Cela met au jour le présupposé clausewitzien, qui n’est pas dans le caractère politique de la guerre, mais dans les « autres moyens ». Au fond, Clausewitz conçoit la guerre comme un moyen violent de résoudre un conflit entre deux groupes humains.

En ce sens, si elle ne peut être détachée de la politique, la guerre n’a cependant d’autre finalité que sa propre disparition au profit d’un nouvel ordre politique reconnu. Elle est par nature un état transitoire de la politique. Si au contraire la violence armée organisée n’est pas un moyen, mais une culture, elle cesse d’être un moyen et perd son caractère transitoire pour devenir un état d’équilibre.

Cependant, le fait que la guerre puisse être une culture n’est qu’une hypothèse, une construction intellectuelle. Aujourd’hui, aucun peuple sur terre ne possède cette culture-guerre.

Structurer le traitement de la violence armée organisée

Manifestement, toute violence armée organisée n’est pas de nature politique, et toute violence n’est pas organisée. La formule de Clausewitz permet de délimiter clairement le périmètre de la guerre au sein de celui de la violence. Sans cette dimension politique, n’importe quel affrontement entre bandes pourrait se trouver qualifié de guerre.

La notion de politique permet de distinguer au sein des violences armées organisées ce qui est une guerre et ce qui ne l’est pas.

Criminalité organisée

Considérons des criminels, qui agissent en bande organisée soit contre leurs rivaux, soit contre l’ordre établi. Lorsqu’ils agissent pour des raisons pécuniaires (braquage de fourgons, assassinats de concurrents…), personne ne songerait à parler de guerre.

Mais dès qu’il s’agit de décider de la prééminence entre gangs, ou de déterminer qui contrôle un territoire, la violence prend une tournure politique. Le terme de « guerre des gangs » surgit alors, à juste titre.

Le cas est encore plus éloquent lorsqu’il s’agit de résistance organisée aux forces de l’ordre pour conserver l’administration parallèle d’un territoire. C’est le cas de certains combats que mènent les cartels mexicains contre la police. Nous sommes bien là en face d’une guerre.

Moyens criminels et revendication politique

À l’inverse, si une organisation se sert de moyens criminels pour servir sa cause politique, il devient bien sûr légitime de parler de guerre. Une prise d’otage effectuée par un groupe qui cherche uniquement à jouir de la rançon ne peut pas être considérée comme un acte de guerre. En revanche, si cette prise d’otage sert à financer des actions violentes qui ont pour but de modifier les rapports de force politiques, ou simplement de revendiquer une position politique, il s’agira bien d’un acte de guerre, tout illégitime qu’il soit dans la conception occidentale de la guerre.

La notion de politique permet de distinguer quelles violences armées, organisées et sanglantes doivent recevoir le qualificatif de guerre.

Il ne s’agit pas là d’entrer dans un raisonnement circulaire qui expliquerait que puisque la guerre est politique, les violences apolitiques ne sont pas de la guerre, ce qui prouverait que la guerre est politique. Il s’agit de montrer que la formule de Clausewitz, selon laquelle la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, permet de structurer la perception de la violence armée organisée, et de mettre en place des réponses adaptées.

Applications contemporaines

Finalement, en quoi la formule va-t-elle nous être utile pour comprendre la guerre ?

Si, comme le pense Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, alors nous pouvons éviter deux écueils dans lesquels semble prise la perception commune de la guerre aujourd’hui en Occident.

Repolitiser la guerre

Premièrement, la guerre n’est pas qu’une affaire de technique ou de performance. Les pays occidentaux ont pu avoir tendance à considérer que le déploiement et l’emploi de la force armée étaient à même de remporter une guerre grâce à leur formidable capacité à tuer, avant de s’étonner d’avoir à mener des guerres éternelles contre un ennemi qui n’en finissait plus d’être détruit. Leurs piètres résultats en matière de contre-insurrection sont un résultat de la perception de la guerre comme un phénomène sans lien avec la politique.

En effet, la destruction des forces armées adverses est bien nécessaire pour abattre la volonté d’un État. Mais que peut une capacité de destruction lorsque l’ennemi n’est plus un État ? L’adversaire dans une guerre asymétrique est composé d’individus qui ont jugé inacceptables leurs conditions d’existence, au point de risquer leur vie en luttant contre l’ordre établi. Tant que les conditions politiques qui ont mis en mouvement l’insurrection ne changent pas, il est illusoire d’espérer remporter quelque victoire que ce soit. Entre États, les conditions politiques du conflit changent en même temps que les rapports de force militaires, pas dans la guerre asymétrique.

Leviers d’action non militaires

En outre, lorsque le rapport de force est asymétrique, l’action militaire ne peut pas porter d’effet déterminant. De quels autres leviers, politiques ou économiques disposent les démocraties occidentales pour influer sur le cours de leurs guerres étrangères ? Le levier économique se limite à l’imposition du libéralisme teintée d’aide au développement. Le levier politique se cantonne à l’organisation d’élections. Si la guerre est effectivement une chose trop sérieuse pour être laissée à des militaires, encore faut-il que des moyens d’action non militaires existent.

Enfin, présenter une intervention armée comme solution technique à un problème stratégique, ou pire, moral, ne permet pas de donner à l’adversaire sa juste valeur. Il se voit réduit au rang de terroriste ou de criminel. Et on ne négocie ni avec l’un ni avec l’autre. Sans remettre le politique au cœur de la guerre, pas de paix possible, seulement des guerres longues et la défaite.

Guerre économique, commerciale, de l’information

Deuxièmement, mettre l’effusion de sang au cœur du phénomène guerrier permet de mieux appréhender le mécanisme des relations internationales, en distinguant la guerre de ce que le général Poirier appelait « commerce compétitif ».

En effet, on ne compte plus aujourd’hui les interventions sur la « guerre économique », la « guerre de l’information », la « guerre commerciale » ou la « cyberguerre ». Or, si l’on juge ces « guerres » à l’aune de notre définition et de la formule, le terme est utilisé mal à propos.

À quoi correspondent donc ces emplois abusifs ? À une tentative de comprendre un état de tension qui semble incompatible avec l’état de paix. Dans Stratégie théorique II, le général Poirier explique que la concurrence entre les projets politiques des différents acteurs sociopolitiques mène à un état de tension perpétuelle qu’il nomme « commerce compétitif ».

Les « guerres » économiques ou de l’information sont en fait consubstantielles aux relations internationales et à l’état de paix. Les percevoir comme des guerres ne peut qu’obscurcir le jugement et mener à des décisions irrationnelles et contre-productives.

Rajouter un adjectif après « guerre » donne l’impression d’une analyse fine, voire d’une découverte conceptuelle. Ce n’est pourtant souvent que rajouter de la confusion, tant dans la compréhension du phénomène guerrier, qui est par nature changeant, tel le fameux caméléon, que dans celle de l’état de paix. Ce dernier n’est autre qu’une rude compétition que seule l’effusion de sang distingue de la guerre.

*

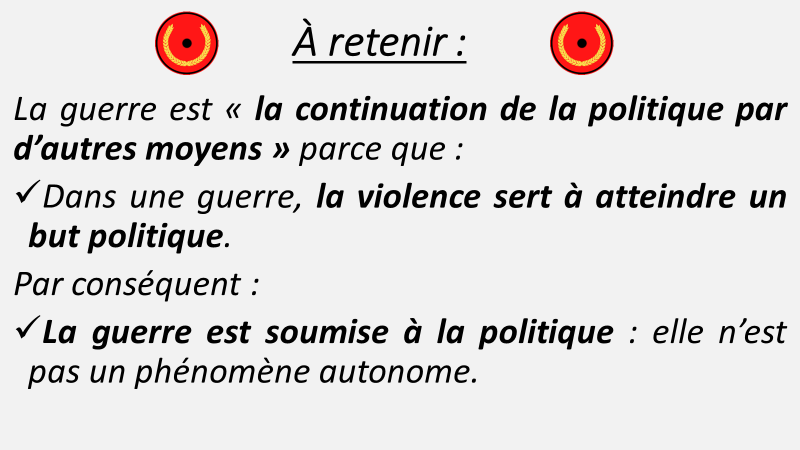

La célèbre formule de Clausewitz, « la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens », est souvent attaquée, mais n’a jamais été détrônée. Elle est une tournure simple qui nous rappelle que la guerre est de nature politique. Elle n’est donc pas un phénomène autonome. Enfin, elle se caractérise par la violence armée organisée avec effusion de sang.

Elle permet d’y voir un peu plus clair dans le monde d’aujourd’hui. Mais aussi de dresser des garde-fous pour délimiter ce qu’elle peut accomplir, et par-dessus tout, ce qu’elle ne peut pas faire.

« La guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens »

Carl von Clausewitz, de la guerre, Livre Un, Chap. 1, § 24, p. 45

*

Nicolas Blanchard Farce

Voir notre mini-dossier sur Clausewitz.

L’étonnante trinité chez Clausewitz, et pourquoi le maître décrit la guerre comme un caméléon.

La montée aux extrêmes. Guerre absolue, guerre réelle.

Le centre de gravité chez Clausewitz

Clausewitz, la guerre comme continuation de la politique par d’autres moyens