Avec l’organisation probable de referendums d’autodétermination dans les territoires occupés par l’armée russe en Ukraine, les enjeux liés au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes devraient ressurgir dans les prochains mois. Mais bien au-delà, que ce soit en Catalogne, en Irlande du Nord ou en Écosse, des sentiments nationaux se consolident. Ils pourraient à moyen terme peser sur la politique européenne.

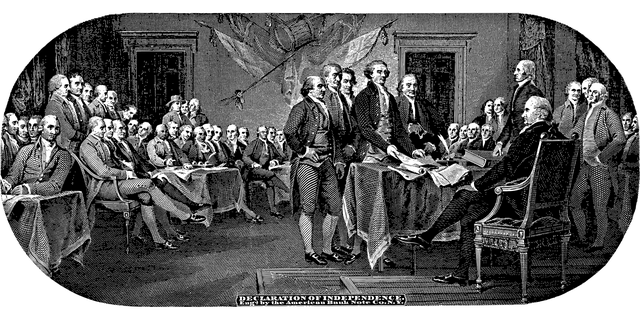

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut se comprendre comme le droit d’un peuple à l’autodétermination. Il faut entendre par là le choix de son statut politique. L’indépendance, l’intégration, l’association avec un État indépendant, ou l’acquisition de tout autre statut politique librement choisi réalisent l’exercice de ce droit.

Malgré sa légitimité incontestable, l’aspiration d’un peuple à se gouverner lui-même heurte directement le principe d’unicité des États. Ces derniers ne peuvent, au fond, encourager les velléités d’indépendance sans risquer le démembrement.

Mais peut-on réduire l’équation à une alternative entre balkanisation et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? Le problème est-il aussi insoluble que cela ?

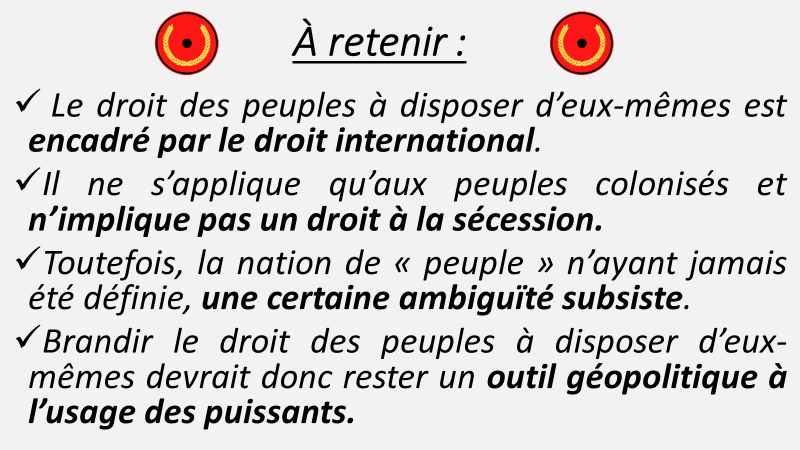

Au-delà de la philosophie, des accords internationaux encadrent ce droit. Ils ne reconnaissent pas le droit de sécession. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne concerne en effet que les peuples colonisés. Toutefois, l’ambiguïté persiste puisqu’aucun texte ne définit la notion de « peuple ». De ce fait, les prises de position autour des aspirations à l’indépendance devraient rester des outils stratégiques.

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : que dit le droit international ?

Selon les déclarations de l’ONU, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne s’applique en réalité qu’aux peuples colonisés.

L’ONU reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, dès l’article un de sa charte :

« Les buts des Nations Unies sont les suivants :

[…]Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde. »

C’est donc en apparence un principe de droit incontestable. Il trouve ses origines dans la philosophie des lumières. Il a commencé à se voir considéré comme une réalité politique après la Première Guerre mondiale.

Toutefois, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’applique en réalité aux seuls peuples colonisés. C’est un des objets des résolutions 1541 du 15 décembre 1960 et 2625 du 24 octobre 1970. Cette dernière demande aux États de :

« Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés ; et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangère constitue une violation de ce principe ainsi qu’un déni des droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte. »

Cette même résolution exclut le droit à la sécession :

« Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. »

Or, c’est l’ONU qui définit qui est colonisé et qui ne l’est pas. Elle publie une liste des territoires à décoloniser. La présence de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de la Polynésie française sur cette liste porte un poids politique important. L’ONU reste donc encore une arène de combat pour la légitimité des aspirations à l’indépendance.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est donc reconnu et porté par l’ONU. Mais les textes qui l’encadrent datent de la période de la décolonisation. Or, le contexte contemporain est radicalement différent.

Tensions contemporaines et ambiguïtés du droit

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a donc été par le passé relié au droit des colonisés à l’émancipation. Mais aujourd’hui, il possède une tout autre portée.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se trouve désormais associé à l’accession au statut d’État souverain par des minorités au sein d’États déjà existants. Or, l’intégrité des frontières, ou principe uti possidetis reste une règle fondatrice du droit. Le droit international ne reconnaît pas le droit à la sécession. Certaines législations nationales l’admettent néanmoins. La Serbie avait inscrit noir sur blanc dans sa constitution la perspective de l’indépendance du Monténégro. En France, l’article 53 de la constitution précise : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »

Hors circonstances de discrimination d’une minorité, le détachement d’une partie d’un État n’est donc possible en droit que sur la base d’un agrément mutuel. Ce consentement peut très bien représenter la conséquence d’une guerre, comme ce fut le cas au Soudan du Sud. Il peut même s’avérer recevable en l’absence de validation par un referendum, par exemple dans le cas de la séparation entre la République tchèque et la Slovaquie.

Une partie du cœur de l’ambiguïté du concept de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est que la notion de « peuple » n’a jamais reçu de définition précise. Une entité politique qui souhaite réclamer son propre État pourrait donc, en théorie, espérer parvenir à ses fins. Cette absence de définition maintient le droit dans une certaine ambiguïté.

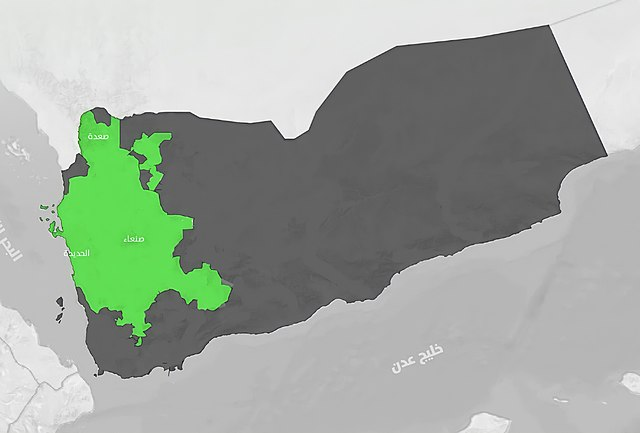

Chaque revendication ou situation pouvant mener à une modification de la carte doit donc être gérée au cas par cas. Ainsi, lors de la dissolution de la Yougoslavie, la conférence européenne de la paix sur la Yougoslavie s’était dotée d’une commission d’arbitrage. Cette commission avait pour tâche de rendre un avis sur les dimensions légales de la création des États neufs issus du processus de dissolution. Il s’agissait notamment de déterminer si les la reconnaissance des nouveaux pays possédait bien une base légale.

Pour l’ex-Yougoslavie, seules les Républiques fédérales constituantes, comme la Serbie ou la Macédoine, ont été autorisées à fonder de nouveaux États. Au sein de la Yougoslavie, elles avaient la possibilité constitutionnelle de réclamer leur indépendance. Ce n’était pas le cas des « régions », comme celle du Kosovo. Cette dernière s’est à l’époque vue dénier le droit à l’indépendance malgré un referendum d’autodétermination, en vertu du principe uti possidetis. Toutefois, la règle appliquée dans le cas d’un État fédéral demeure difficilement universalisable. Elle a d’ailleurs été remise en question, de facto, depuis…

En raison de l’ambiguïté du droit international et son inadéquation aux enjeux contemporains, manier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes devrait rester un outil géopolitique.

Lire aussi Qu’est-ce qu’une civilisation ?

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un outil géopolitique

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, faute d’une adéquation entre les textes de droit international et les enjeux contemporains, devrait donc demeurer un outil géopolitique.

La reconnaissance d’un nouvel État reste un processus à la discrétion des membres de la communauté internationale. Elle transforme le fait en droit. Il s’agit de marquer sa position politique par une reconnaissance ou non du nouvel État. L’intérêt national prime. C’est ainsi qu’il faut comprendre la bataille pour la reconnaissance du Kosovo.

Pour des pays qui s’opposent sur la scène internationale, la reconnaissance d’un nouvel État représente donc un moyen de faire bouger les lignes géopolitiques. D’autant plus que les proclamations d’indépendance s’accompagnent le plus souvent de referendums démocratiques. S’ils s’avèrent inconsistants en droit, il est difficile de les ignorer politiquement. Cela explique que leur adhésion au droit international demeure à géométrie variable et empreinte de cynisme. Moscou et une partie de l’Occident s’affrontent sur les indépendances du Kosovo et le rattachement de la Crimée à la Russie. Pourtant, le processus d’autodétermination reste un état de fait et non de droit dans ces deux cas.

La situation interne d’un pays peut enfin lui dicter son comportement vis-à-vis de l’autodétermination des peuples. L’enjeu peut en effet s’avérer vital pour un État possédant en son sein des minorités qui aspirent à l’indépendance. Il en va ainsi de l’Espagne, qui doit gérer la question catalane. Madrid est l’une des rares capitales européennes à ne pas reconnaître l’indépendance du Kosovo. Et pour cause, cela créerait une jurisprudence dans laquelle pourraient s’engager les indépendantistes catalans.

*

La confusion qui tourne autour du droit des peuples à disposer d’eux même se fonde sur un décalage entre ce qui est perçu comme légitime et ce qui est légal en droit international. Incontestable du point de vue moral ou philosophique, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes fait l’objet d’un traitement ambigu et dépassé en droit international. Cette situation devrait perdurer tant la remise en cause potentielle des frontières des États s’avère une menace pour le système politique existant. Le maniement du droit à l’autodétermination devrait donc rester un outil géopolitique à l’usage des puissants, faiblement relié au droit ou à la morale.

Les referendums à venir à l’est de l’Ukraine se révèleront ainsi infondés en droit, quoi qu’on pense de la volonté effective des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk de quitter le giron de Kiev. Le sort des armes sera alors décisif.

*

Lire aussi Grammaire de l’intimidation stratégique